Europa dell’Est, Ungheria. Il post comunismo, la mafia, ex legionari, storie disperate che sopravvivono ai confini dell’ex Impero Sovietico.

Capitolo 1

– Perché lei si trova qui?

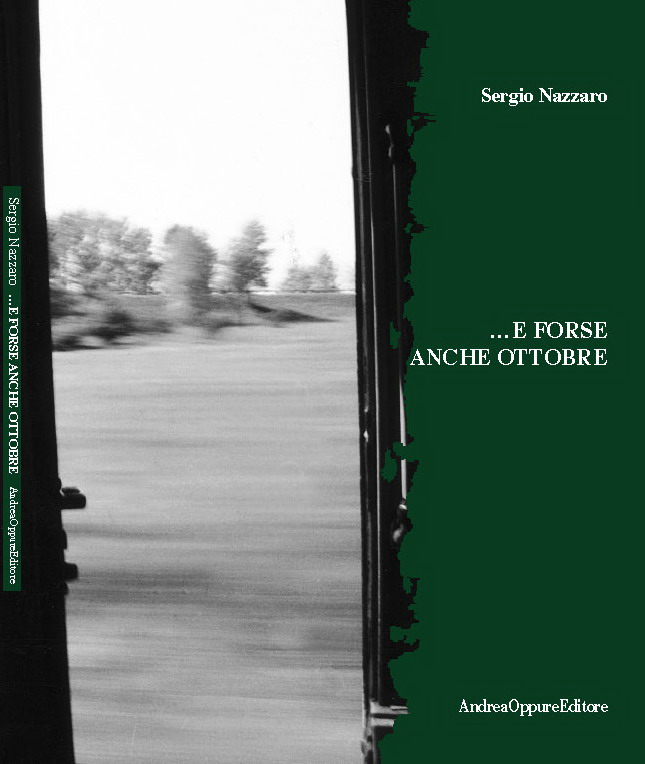

Le frontiere sono inquietanti. Adornate con freddo ed inutile marmo. Ovunque. C’è molta gente in divisa, che fa di tutto, per darti la sensazione del tuo passaggio da una parte all’altra. Non importa come cerchi e dove di attraversare. O cosa. Non importa se attraversi sulla terra, sotto la terra. O non tocchi terra affatto. Stai attraversando: è questo che importa a loro, più di quanto possa importare a te.

Non lo sapevo neanche io. Non sapevo perché ero là. Di nuovo troppo vicino ad una frontiera. Con la voglia di rimanere in equilibrio su di un’invisibile linea, e non andare da nessuna parte, non essere. Fermo sulle linee geometriche della mente. Forse lo temevo. Ritornare, e per una volontà interiore, scucire i molti punti di sutura che c’erano sulle ferite. Ancora freschi, a dispetto del tempo, che non passa e non tutto aggiusta. E di tempo ne era passato molto. Nel cervello, sulla pelle, su strade umide che non portano da nessuna parte, di sera e di giorno. Indifferentemente. Con il tempo si era confuso solo di chi erano quelle ferite ancora fresche. Non il perché continuavano ad esserci. Tutto questo non poteva che aumentare il mio disagio. E non solo nei confronti delle frontiere. E del marmo.

– Faccio il turista, vado a fare visita a dei vecchi amici.

La sola risposta che potevo dare alla dogana. Quello che pensavo non potevo certo dirglielo. E sicuramente non gliene importava niente. Ed avevano ragione loro.

I poliziotti di frontiera sembrano aspettare solo l’ora di tornarsene a casa. Sottilizzare con un semplice turista, con le solite scuse pretenziose, poteva essere solo una grande perdita di tempo. Gli arabi, ma soprattutto i turchi, che giungono da tutte le parti, assicurano invece un buon divertimento. E qualche volta anche un buon incremento di salario.

– Vada…

– Grazie.

– … e faccia attenzione!

Oltre il fumo delle sigarette, diventava già un ricordo il nostro incontro obbligato. Avevo varcato la frontiera. Qualcuno o qualcosa aveva trasformato un uomo in poliziotto, e poi lo aveva fatto diventare una linea di confine. Immaginaria e reale. Superarlo fisicamente, lasciarlo dietro le spalle, significava dare compimento definitivo all’attraversare. Andare oltre. Essere al sicuro. Forse.

Nessuno oltre i cancelli vetrati. Nessuno, al di fuori della confusione, che mi aspettasse. Di nuovo al Ferihegy 2. Ma più sopportabile così. Solo al Ferihegy 2.

Aeroporto Internazionale di Budapest.

Una confusione costante, in uno spazio ristretto, che chiamano arrivi internazionali. Ma si intravedono già nuovi lavori in corso. Per far accomodare meglio la confusione. Le radio della capitale inondano di anni ’80 tutti gli spazi. Una musica che richiama un tempo mai esistito, se non solo in un angolo buio della mente.

Two eyes staring cold and silent. Shows fear as he turns to hide.

Stepping out from a back drop poster. Wishing life wouldn’t be so long.

Fade to grey.

Da qui, invisibili mani del cervello cominciano il loro lavoro. Strappano i punti di sutura. Lentamente. Uno ad uno. Dando tempo al dolore di ricordare.

Punto dopo punto.

Solo.

Gli arrivi e le partenze, vissuti con qualcuno, sono semplici inganni. O forse fortuite giustificazioni. La scusa è un qualsiasi mezzo in movimento che separa. Dovunque si parta, tra le voci che si mescolano creando linguaggi mai sentiti, rimbalza sempre un “affrettiamoci siamo in ritardo!”.

Bisogna dare sempre e comunque una certa puntualità alle separazioni. Gli arrivi&partenze non hanno una vita.

Come il mio essere qui, una vita fa.

– Informazioni, prenotazioni, un taxi?

Un tipo, con una strana cicatrice sul polso ed un cappellino con la scritta Loki, si sta offrendo per un aiuto non richiesto. Gentilezza che si vende e si compra.

– No grazie, faccio da me, penso di conoscere ancora la strada.

In Ungheria, di nuovo. Non a casa, forse solo in una stanza. Perché ero tornato? L’ autobus n.93 vicino al marciapiede ha già il motore acceso. Sempre accostato ad un lato grigio dell’aeroporto, dove non può dare fastidio. Con la metro è un percorso molto economico per giungere in città. Qualcosa come un centinaio di fiorini. Non ho mai visto molti viaggiatori servirsene. I taxi invece, si ammassano vicino alle uscite luccicanti e confortevoli. Gestiti completamente dalla mafia russa, sono una parata del cattivo gusto più assurdo. Comunque preferibile alla mostra di santi e madonne che si può vedere da altre parti. La contrattazione del prezzo con i tassisti è una perdita di tempo molto noiosa, soprattutto quando si cerca di dimostrare di non essere turisti e quindi di conoscere l’economia locale e, pezzi di quella globale, per una corsa in centro. L’autobus nella sua sobria tristezza è preferibile. Rumoroso per sopraffare i troppi silenzi degli abituali passeggeri, che lo usano per andare al lavoro e non in vacanza. Vanno ogni giorno all’aeroporto. Ma non partono mai. Pago il biglietto, ed in cambio sono ripagato con gli odori tipici della finta pelle dei sedili color marrone scuro e denso.

Assenza indefinita e a tempo indeterminato da me stesso. Questo lo stato d’animo, seduto a fissare il vuoto. In un luogo simile al nulla, si rifugia la mente con il corpo. Qui non nascono e si formano sogni ed illusioni. E neanche la disperazione. Niente. Niente davanti agli occhi, perché niente vive dietro di essi.

Dopo una ventina di minuti sono vicino a Kobánya-Kispest, la stazione della metro. Con la linea blu della metro e con un’altra ventina di minuti sono alla stazione Nyugati. Da lì un intercity mi porterà verso Debrecen. Ultima grande città ad est dell’Ungheria. Città sul confine. Città dei confini. A dispetto di quello che si potrebbe chiamare treno interregionale, che impiega quasi 25 minuti in più. Quasi tre ore ancora, per tornare. La pioggia, leggera e freddissima, accarezza incroci riusciti male di capitale e socialismo. Scritte coloratissime che non riescono a scrollarsi di dosso un patina di irrimediabile tristezza, come di grasso che, tolto, fa scivolare la mano sporcandola, senza dare nessun appiglio a cui aggrapparsi. Se un cartellone pubblicitario è vecchio, si adatta al paesaggio indefinibile di decenni sovrapposti: anni ’50, ’60, ’70. Ma non aiuta a vedere il futuro, anzi aumenta una certa grigia tristezza degli occhi. Se lo stesso cartellone è stile anni ’90, tecnologico e colorato, viene facile il confronto con la periferia grigia. E qualcuno allora, di sicuro, mente.

– Capolinea!

Una voce. Gracchiante. Scuote il torpore che circonda i passeggeri, dopo mille buche. Scendo e oltrepasso il piazzale antistante la stazione della metropolitana, tra vestiti e fiori, mi dirigo all’ingresso. Vicino alla biglietteria, e non solo, si svolge un vero e proprio mercatino da rione. Gente che vende lavori fatti a mano o, se non fa niente, vende quello che possiede. Si avverte un’urgenza di denaro da parte di tutti.

Si vende. Si vende. Si vende. Dovunque, sulla bocca della gente o scritto su cartoni raccolti a terra, o chissà dove.

Forse si svende.

Ma non posso dirlo io.

Ho fatto colazione. Non ho urgenza di mangiare.

La pioggia non cessa. Salgo nella metropolitana. Marchi di fabbrica dei vecchi colonizzatori dovunque. Doppi. Pesanti. Dureranno ancora molti anni. Pochi metri all’aperto, poi la carrozza sprofonda nel sottosuolo. Freddo intorno. Riascolto nella testa lo squillare insistente del telefono. Perché sono tornato? Ma da quando le domande non hanno risposta cerco di evitarle. No, le risposte ci sono. Mancano le domande.

Un senso di viltà mi assale. Ma il fango non soffre della sua condizione. Ma anche questo non aiuta. Il fango non è obbligato ad alzarsi ogni giorno. Perché le cose che respirano hanno di questi obblighi? Solo un paio di giorni fa mi avvicinavo al mio telefono. Avrei dovuto ignorarlo. Ignorare e provare a dimenticare. Almeno provarci. Stazione di Nyugati. Stazione dell’occidente. In ungherese. Un occidente che ha vomitato se stesso. La metro ti lascia nelle viscere della stazione. Risalgo, il treno per Debrecen è quasi in partenza. Budapest. Intravedo squarci brulicanti di vita della città, attraverso le immense vetrate della stazione. Cerco una cartina della città.

L’ultimo indirizzo che mi ha lasciato coincide con la periferia. Quella che chiamano la vecchia Buda. Un incrocio di palazzi grigi e di vecchie mura romane. Troppo lontano. Non ora. Anche lì conti da saldare, senza sconti di nessuna sorta. Ma non ora. Non sapevo se avrei rifatto la strada al contrario. La strada del ritorno. Sarei riuscito a tornare? E poi per cosa? Solo per incontrare altra disperazione. Silenziosa. Deviare la strada e fuggire, non tornare mai più. Una sensazione attraversa i nervi. Lastre di vetro che si schiantano con fragore, si infrangono contro l’anima. Pezzi taglienti che corrono a squarciare piccole parti di carne. Ma i pezzi sono tanti, troppi. Avverto la carne vetrificarsi. Ancora pochi colpi e mi spargerò in milioni di piccoli pezzi. Troppo piccoli per ricordare. Ripiego l’indirizzo. Mi avvio al treno. Ho bisogno di cauterizzare prima le ferite che ancora sanguinano. In tutto questo, avrei dovuto ignorare il telefono. E forse mi sarei potuto ancora salvare. Ma non c’è salvezza senza morte. E qualcuno doveva morire definitivamente. Non tornare più.

Ma il telefono continua a squillare.

Rispondo.